各市地震局,局机关各内设机构、局属各事业单位:

近年来,安徽省地震局党组提出建设大别山地震监测预报实验场(“场”)、郯庐断裂带中南段重点研究室(“带”)、蒙城地球物理国家野外科学观测研究站(“站”)“一场一带一站”综合研究的地震监测预报战略构架,与中国科学技术大学开展全面融合式合作,取得一系列创新成果,得到国家科技部和中国地震局的充分肯定。经过“十三五”以来重点项目建设,郯庐断裂带安徽段沿线的测震、GNSS以及流体等监测网建设得到进一步增强。但“场带站”依然存在明显的短板和弱项,如“场”“带”“站”发展不均衡、平台依托载体基础设施建设规划布局有待优化、新型观测手段应用还不够丰富、观测数据的效能发挥还有待加强、郯庐断裂带沿线城市震灾风险防范能力薄弱、科技成果转化率不高、人才队伍建设仍有待加强等。

为进一步加强“场带站”科技创新发展规划建设,2023年底在全省地震系统开展了“场带站”建设的大讨论,并广泛征求行业专家意见,编制了《安徽省防震减灾“场带站”科技平台建设方案》(见附件),明确了“场带站”的发展定位、研究方向、依托载体、共建模式、团队人员和三年行动计划等。

为推进《安徽省防震减灾“场带站”科技平台建设方案》落地见效,制定以下贯彻落实意见,经局党组审议,予以印发,请遵照执行。

一、建强科技创新平台,夯实防震减灾业务基础

高水平建设“场带站”科技平台。“场”定位为新观测手段技术应用和新预报理论方法研究,旨在建成具有安徽特色的区域地震监测预报实验场。“带”定位为探索郯庐断裂带多学科地球物理探测方法的实验应用,旨在建成我国中东部地区集监测预报、震害防御及科技创新应用的实践基地、人才培训基地。“站”定位为天(空)-地(表)-深(部)一体化的近地空间环境综合监测网建设,旨在建成具有世界先进水平的区域地球物理观测实验场和科学研究中心。

高起点建设地下结构探测与震灾风险防范安徽省重点实验室(筹)。做好省级重点实验室顶层设计,打好建设期攻坚战,结合我省实际,瞄准前沿科学问题与关键技术问题,室内理论和野外观测相结合,开展联合攻关,产出过硬成果。

高站位建设中国地震局华东片区地震仪器维修中心。按照中国地震局要求,结合省地震局土动力学实验室建设布局,建设好华东片区地震仪器维修中心大蜀山基地的基础设施,提升技术人员服务能力和水平。

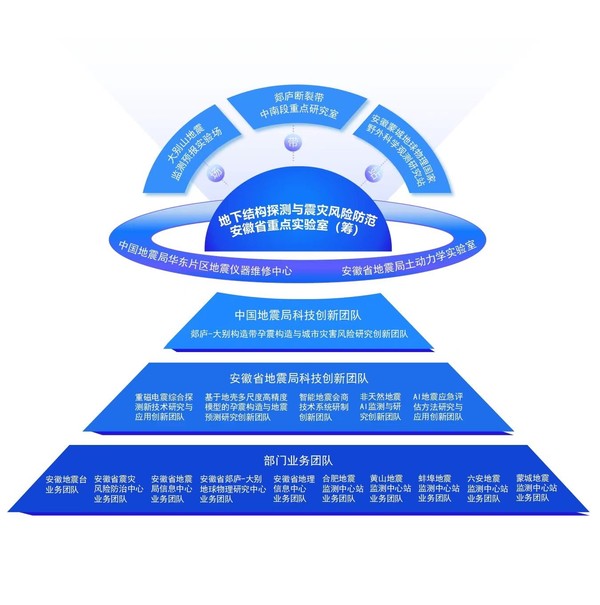

围绕“场带站”、省重点实验室、华东片区地震仪器维修中心及土动力学实验室等科技平台建设,以创建中国地震局科技创新团队为目标,分梯队打造局级科技创新团队和部门业务团队(见图1),进一步夯实我省防震减灾事业的基础。

图1 科技平台建设架构和团队支撑图

二、加大科技交流合作,凝聚地震科技创新强大合力

继续深化与中国科学技术大学的全面融合式合作,加强与中国地震局地球物理研究所、地震预测研究所、防灾科技学院、合肥工业大学、浙江工业大学等国内高校、行业研究所的战略合作,拓展与郯庐断裂带、大别山区周边省份以及长三角区域有关单位的业务合作,健全与应急管理、地矿、矿监等部门的横向合作机制,延伸与电信、移动、铁塔等国有企业的技术合作,推动“场带站”等科技平台建设和防震减灾业务一体化,凝聚地震科技创新强大合力。

三、精心打造“皖震讲堂”,推动高水平人才队伍建设

依托“场带站”、重点实验室等科技平台,以团队为核心,聚焦科技前沿,关注技术发展,持续推进“皖震讲堂”之“名师讲坛”“青年论坛”和“学术沙龙”三个系列学术讲座。分梯队打造“中国地震局科技创新团队-省局科技创新团队-省局业务团队”,以团队合作模式开展重大科研项目技术攻关。设立专项基金,建立优秀人才库遴选机制,形成省级青年人才、骨干人才、学科带头人的递进式培养体系。持续开展市局、中心站人员“以干代训”工作,实行多岗位锻炼,帮助市局、中心站人员快速成长。

四、加强组织保障,营造地震科技创新浓厚氛围

加强组织领导。要坚持党对地震科技工作的全面领导,不断增强对地震科技创新和科技创新平台建设重要性的思想认识,坚持创新在防震减灾事业现代化建设全局中的核心地位,推动地震科技创新平台建设工作方案有效落实,加强对地震科技创新团队和业务团队的支持。

加强经费保障。充分利用巨灾防范工程、省“十四五”重点项目、蒙城野外站重点基金等项目支持,围绕“场带站”等科技平台,优化资源配置,提高资金使用效益。鼓励各类团队申报和联合申报科研项目,扩大经费争取渠道,积极争取国家和省重大科技工程和科技项目,提升安徽地震科技赋能增效能力。

加强制度保障。创新科技管理,尊重科技人员创新主体地位,落实科研自主权。修订完善局《科研项目管理办法》《科技创新团队管理办法》和《科技工作奖励办法》等相关管理制度,保障地震科技的研究和应用水平稳步提高。突出业绩导向,健全地震科技创新和科技服务评估指标体系,将科技平台年度建设计划纳入年度局重点工作目标和团队业务目标,同部署同考核。弘扬创新文化,营造“尊重科学、尊重人才、鼓励创新、宽容失败”的科技创新氛围,激发广大地震科技人员创新活力。

中共安徽省地震局党组

2024年2月7日

附件

安徽省防震减灾“场带站”科技平台建设方案

一、“场带站”科技平台基本情况

大别山地震监测预报实验场(“场”)研究区域29.5°~32.5°N,115°~118°E,跨湖北、河南、江西三省,总面积约6.2万平方公里,涉及安徽9市18县、河南1市、湖北2市、江西1市。大别山地震监测预报实验场以六安地震监测中心站(原金寨地震监测中心站)为基地,位于六安市裕安区平桥乡龙河西路662号。

郯庐断裂带中南段重点研究室(“带”)研究区域自苏鲁皖交界,向南经安徽泗县、五河、明光、合肥,过巢湖后抵庐江,往南直切大别山东南麓,沿桐城、大湖等地抵湖北武穴,总长约600多公里,呈北东、北北东走向。郯庐断裂带中南段重点研究室以合肥地震监测中心站下属的庐江地震监测一般站为基地,位于合肥市庐江县昌盛老街温泉巷21号。

蒙城地球物理国家野外科学观测研究站(“站”)是国家科技部首批批准的14个国家野外科学观测研究站之一,地处郯庐断裂带西侧。蒙城地球物理国家野外科学观测研究站以蒙城地震监测中心站为基地,位于亳州市蒙城县小涧镇黄柏山。

二、大别山地震监测预报实验场

(一)发展定位

大别山地震监测预报实验场依托六安地震监测中心站为载体,六安地震监测中心站以大别山地震监测预报实验场为特色。大别山地震监测预报实验场将以纳入国家地震科学实验场为目标,探索业务部门与科研机构、行政机构合作的模式,发挥不同部门的优势,开展测震、大地形变和电磁等地球物理观测和研究,通过多手段解析现代地震事件前后各项观测数据,分析观测手段的可靠性、开展事件前兆的识别与指标量化研究,发展新型观测手段和观测技术,打造具备存储、处理、展示等功能模块的数据处理中心。利用大数据、人工智能等新技术新方法,发展地震科学理论和开展监测预报实践,努力在5年内产出一批具有国际影响力的原创成果;10年内建成集野外观测、数值模拟、科学验证及科技成果转化应用为一体,具有区域特色的地震监测预报实验场,努力打造成为东部地区跨安徽、湖北、河南、江西四省的地震监测预报实验基地,监测、预报、科研“三结合”人才培养和示范基地。

(二)研究方向

一是地震地质构造研究。依托传统和新型技术方法,开展以重要断裂的几何学、运动学、动力学及深部结构特征为主要目标的地震地质构造研究,探讨大别造山带最新构造变形与地震孕育关系,建立三维地震构造模型,分析致灾机理,为防震减灾工作提供基础支撑。

二是地震观测技术研究。开展地震科学台阵、磁通门台阵、光纤台阵、次声波台阵和GNSS等观测技术与数据处理方法研究。监测三维地壳运动,反演断层闭锁状态,开展地震孕育过程中地下介质变化、地壳变形模式、断裂带活动行为、危险性评估方法以及孕震机理的研究,探索新型观测技术在地震监测预测中的应用。

三是地震速报预警和产品应用研究。基于预警台网实时地震数据观测资料,探索开展秒级预警、分钟级自动速报和十分钟级烈度速报研究,开展智能辅助地震编目研究,提升地震预警、地震速报、地震动信息和烈度速报能力,拓展信息发布渠道,利用应急广播、互联网、手机等多种手段,精准发布地震预警信息,为高铁、核电、水库、高新企业等行业领域用户提供定制化信息服务。

四是非天然地震事件的观测和研究。利用大别山区测震台站和流动台站资源,开展对人工主动源、爆破、塌陷等非天然地震事件的观测与研究,运用AI技术,探索研究对震源性质的分析判断、地震波传输路径和介质成像技术、非天然地震波形特征的提取和非天然地震能量传播过程衰减规律等。

五是地震综合预测方法研究。基于大别山区地球物理观测数据,积累和完善区域地震短临预测指标体系,将传统测震、地球物理学科结合人工智能等新技术,引进国内外地震预测新方法、新技术并实践验证,开展地震风险概率预测以及综合预测方法研究。

(三)依托载体

场址和依托单位:六安地震监测中心站

联 系 单 位:安徽地震台

共 建 单 位:六安市地震局

(四)共建模式

省局、市局联合共建(省地震局、六安市地震局)

(五)团队人员

六安地震监测中心站一名副站长牵头具体负责“场”的日常工作。

团队人员包括六安地震监测中心站业务团队,六安市地震局业务团队,安徽地震台业务团队,安徽省地震局科技创新团队,中国地震局科技创新团队等。

(六)三年行动计划

1.2024年行动计划

依托安徽省巨灾防范工程,完成六安中心站辖区内监测设施更新,一般站标准化改造、智能化升级和大别山实验场数据中心建设,优化改造观测山洞、野外实验基地,布置大别山实验场数据中心文化走廊,初步建成大别山实验场数据处理中心数据处理展示平台。开展“十四五”预警工程大别山地区观测站点建设。以现有台站为基础,建立大别山地区地震监测台网与台站监控平台系统。加强交流合作,与大别山实验场区内地震监测中心站建立交流机制,与安徽地震台建立合作机制,完善大别山实验场管理机制,开展大别山实验场学术论坛和年度学术交流会。

2.2025年行动计划

完成场区内46个预警监测站点建设并试运行,拓展预警信息发布渠道。开展重力、电磁、形变、地球化学流动观测,监测断裂构造特征研究。研发一套地震风险预测和震后应急响应综合系统。开展地震监测产品的开发与非天然地震相关研究,初步探索地震监测产品的应用场景。基于霍山科学台阵连续波形数据进行大模型测试,完成基于人工智能技术开展震相自动识别研究。根据站网运行效能,形成区内站点监测网络优化方案。

3.2026年行动计划

正式运行大别山地区预警台网,开展预警和天然地震产品研究;基于地质和反演结果,研究地壳-上地幔三维结构、主要间断面起伏形态和各向异性分布状态,开展断层构造活动状态研究;积累地球物理数据,建立预测指标数据库。运行地震风险预测和震后应急响应综合系统。争取纳入国家地震科学实验场二期工程规划建设任务。

三、郯庐断裂带中南段重点研究室

(一)发展定位

郯庐断裂带中南段重点研究室依托庐江监测站为载体,合肥中心站实行“一站两地”管理模式,形成围绕郯庐断裂带中南段重点研究为特色。郯庐断裂带中南段重点研究室以提升郯庐断裂带中南段地震灾害风险防治水平为目标,以开展地下流体观测技术研究和沿郯庐断裂带震害防御领域实践应用为立足点。通过断裂带大比例尺填图,精细化解析断裂带的地表几何学特征(分段分形分维)。开展地球物理勘探,了解深部构造特征,结合地震学研究深部地震构造孕震环境,预测地震危险性。探索地下流体构造地球化学以及多学科地球物理探测方法的实验应用,努力在5-10年内打造成一个中国中东部地区集监测预报、震害防御及科技创新应用的实践基地和人才培训基地。

(二)研究方向

一是郯庐断裂带南段地下结构探测。通过开展郯庐断裂带中南段地下结构深浅部探测(特别是明光段),联合多学科地球物理(重、磁、电、震等)观测数据、地震重新定位和其他勘探资料,建立郯庐断裂带南段三维各向同性和各向异性结构模型,研究断裂带结构随时间的变化特征及其物理机理,深入开展孕震构造背景与变形研究。开展重要构造边界,如青山-晓天断裂等大地电磁测深等研究工作,深入了解郯庐-大别构造带作为华北华南碰撞边界的深部结构特征与地壳动力学演化过程。

二是郯庐断裂带地质构造演化及地震危险性研究。聚焦郯庐断裂带的几何展布及其与大别造山带和合肥盆地的耦合关系等重要问题,综合运用地貌学、沉积地层学、低温年代学、地震地质等方法,研究断裂带复杂的演化历史及沉积响应过程,研究最新的构造运动形式、古地震活动规律及其地震危险性等。

三是郯庐断裂带地壳应变场及三维地震构造模型构建。通过重力、磁场、GNSS等手段获得郯庐断裂带现今地球物理场和速度场,结合断裂构造模型,获得断裂带沿线的应变场及应变率。综合地球物理场反演、地下结构探测、地表地质地貌调查等成果,建立多尺度三维地震构造模型。

四是断裂带沿线城市震灾情景构建与工程韧性研究。开展沿线城市活动断层探测与危险性评价、地震小区划与震害预测、地震灾害风险评估与区划等研究,为提升城市震灾风险防范能力提供参考。基于城市高层建筑、重大工程、生命线工程等地震损伤机理和损伤控制,模拟地表强震动预测,开展地震情景构建研究,加强对城市重点单位、重点场合、重点部位、重点设施的监测监控和预警服务,强化郯庐断裂带中南段地震安全应对策略。基于地震灾害情景构建成果,深度挖掘监测数据与工程结构地震损伤破坏和城市灾害的观测特征,建立地震韧性评估系统,研发减隔震技术,改进现有工程抗震设计方法,指导工程韧性设计方法。

五是地下流体汞比测研究。深化中国地震局汞比测台站功能,打造专业计量检测技术服务机构(中国地震局计量检定分中心),重点承担地震监测专业测汞仪的入网定型测试、地震计量标准装置溯源、技术标准规范的制定,探索新型计量校准设备研发等业务,开展地下流体综合观测、仪器标定和维修维护。盘活庐江监测站现有的硬件基础设施资源,打造集研究室、庐江监测站、汞比测实验平台、中小型培训场地为一体的综合办公场所,建设地震灾害风险防治、地下流体计量方面的人才培养、培训基地。

(三)依托载体

场 址:庐江地震监测站

依托单位:合肥地震监测中心站

联系单位:安徽省震灾风险防治中心(安徽省地震工程研究院)

(四)共建模式

省局、郯庐断裂带沿线市局联合共建

(五)团队人员

合肥地震监测中心站一名副站长牵头具体负责“带”的日常工作。

团队人员包括合肥地震监测中心站业务团队,安徽省震灾风险防治中心(安徽省地震工程研究院)业务团队,安徽省地震局科技创新团队,中国地震局科技创新团队等。

(六)三年行动计划

1.2024年行动计划

依托安徽省巨灾防范工程,完成庐江测汞仪比测台站改造、合肥中心站辖区及蚌埠中心站辖区内监测设施更新、一般站标准化改造和智能化升级。依托五河、宿松GNSS连续站,建设沿郯庐断裂带2个绝对重力观测点,开展定期或不定期绝对重力观测工作。利用“十四五”安徽省预警项目开展基本站改造工作,建设6个可进行宽频带地震监测的站点。通过无人机等现代化装备,获取郯庐断裂带淮河以北段地形地貌特征,对断裂的几何学、运动学特征进行综合分析。

2.2025年行动计划

依托“十四五”省预警项目基准站和基本站,沿郯庐断裂带安徽段建设5个钢架式GNSS连续观测站点,加密GNSS连续观测。依托肥东、桐城GNSS连续站,建设沿郯庐断裂带2个绝对重力观测点,开展定期或不定期绝对重力观测工作,完成沿郯庐断裂带安徽段绝对重力观测网组建。利用省预警建设项目,依托基准站新建4个宽频带地震观测站。综合运用地貌学、沉积地层学、低温年代学、地震地质等方法,研究断裂带的复杂的演化历史及沉积响应过程,研究最新的构造运动形式、古地震活动规律及其地震危险性等。综合运用地貌学、沉积地层学、低温年代学、地震地质等方法,对大别山水系分形、地貌相关参数、分水岭位置及迁移特征进行研究,获得东大别水系和构造的耦合关系和地貌长时间尺度的响应过程,研究断裂带的复杂的演化历史及沉积响应过程,明确最新的构造运动形式、古地震活动规律及其地震危险性等。

3.2026年行动计划

依托“十四五”省预警项目基准站和基本站,沿郯庐断裂带建设5个钢架式GNSS连续观测站点,加密郯庐断裂带地壳形变观测连续观测。选择合适站点,在郯庐断裂带太湖-宿松段,建设1处流体观测站点,开展多层位水位、水温对比观测,与泗县和肥东站点联网观测。通过重力、磁场、GNSS、光纤(DAS)等手段获得郯庐断裂带现今地球物理场和速度场,结合断裂构造模型,获得断裂带沿线的应变场及应变率。综合地球物理场反演、地下结构探测、地表地质地貌调查等成果,建立三维地震构造模型。

四、安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站

(一)发展定位

安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站依托蒙城地震监测中心站为载体,蒙城地震监测中心站以安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站为特色。安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站持续探索高校和业务部门合作的模式,发挥不同部门的优势,以蒙城地震监测中心站为基地,开展地震、重力、电磁等地球物理观测和研究,发展新型观测和数据处理方法,开展联合地球物理探测。5年内建成全省电磁学科管理中心、皖西北地震观测研究基地、近地空间探测基地,打造监测、预报、科研“三结合”人才培养和科研、科普示范基地。10年内建成为一个世界水平的区域地球物理观测试验场和科学研究中心,提升我国固体地球物理、近地空间探测、防灾减灾等领域的研究原创能力,开展数据共享和合作研究,推动天(空)-地(表)-深(部)一体化的近地空间环境综合监测网建设。

(二)研究方向

一是郯庐—大别构造带综合地球物理研究。通过地震、地电、地磁、重力、形变、流体等多种手段,获取我国中东部地区郯庐—大别构造带的地震震源参数,研究多尺度物性结构、形变状态及构造演化模式,为区域地震危险性评估,以及地震中短期预测提供观测数据和分析方法。

二是地震灾害风险研究。开展我国中东部地区地震致灾因子、承灾体脆弱性、强地面运动模拟、灾害风险评价、风险管理措施等研究。开展大别—郯庐断裂带中南段地区的城市地震灾害风险评估研究,提升区域地震灾害防范能力。

三是中高层大气观测与研究。通过发展自主、先进的主被动光学和无线电设备,开展空间环境多手段、多变量综合探测监测,获取我国中低纬度地区上空中高层大气和电离层实时和气候环境数据,揭示其区域性特征和空间精细结构,探索“电离层-大气层”的相互作用过程和变化规律,以及太阳活动、低层大气/地表活动对于其的影响,提高对中高层大气与电离层的预测能力,推动该区域预报模式的发展。

四是太阳与行星际观测与研究。利用多波段地基和空基监测手段,研究太阳爆发活动的源区特征,探索耀斑和日冕物质抛射(CME)过程中的能量释放机制。研究CME的触发和初始加速过程,探索CME爆发的物理机制。研究CME与日冕结构及其它CME的相互作用过程,以及其在行星际空间中的偏转效应,为磁暴研究和早期预警提供可靠资料。

(三)依托载体

场址和依托单位:蒙城地震监测中心站

联 系 单 位:安徽省郯庐-大别地球物理研究中心

共 建 单 位:中国科学技术大学地球和空间科学学院

(四)共建模式

省局、高校联合共建(省局、中国科学技术大学)

(五)团队人员

蒙城地震监测中心站一名副站长牵头具体负责“站”的日常工作。

团队人员包括蒙城地震监测中心站业务团队,中国科学技术大学地球和空间科学学院科研团队,安徽省郯庐-大别地球物理研究中心业务团队,安徽省地震局科技创新团队,中国地震局科技创新团队等。

(六)三年行动计划

1.2024年行动计划

依托安徽省巨灾防范工程,完成蒙城中心站辖区内监测设施更新、一般站标准化改造和智能化升级。依托“十四五”安徽省预警项目推动区内测震站网加密布置。完成重大科研基础设施-子午工程阵列式大口径激光雷达试运行,配合总体完成国家验收。开展蒙城流星雷达组网观测,获取区域风场探测数据。开展蒙城瑞利-钠激光雷达常规观测,累积观测数据。组织召开“第三届郯庐-大别地震与构造物理研讨会”。

2.2025年行动计划

执行固体和空间地球物理常规观测,开展理论分析和研究;根据项目进展,进行潘一矿区地下实验室的数据分析处理,指定下一步观测和建设计划。开展第六期区域地震,地磁和重力的流动观测与研究。基于前期获得的科学数据,结合新的观测结果与前期研究发展中高层大气、电离层、太阳与行星际等相关模式。

3.2026年行动计划

执行基于天然地震的结构成像算法研究。针对天然地震数据,研究结构成像算法,重点研究地震波传播的正演模拟、反演算法优化、多分量地震数据联合成像等方面的技术问题;执行4D地震成像算法研究,实现地下结构的动态监测和演化分析。重点研究时间序列地震数据的采集和处理、地下结构演化模型的建立和更新、成像算法的迭代优化等方面的技术问题;执行地震波形成像算法研究,重点研究波导方程的正演模拟、波场分离与提取、成像算法的物理基础等方面的技术问题。