为了分析东大别地区区域构造对岩石圈磁场及磁化率结构分布控制作用,安徽省地震局储飞工程师等通过对布设在研究区的108个地磁总强度测点和65个地磁剖面测点的磁测数据进行分解、反演获区研究区岩石圈磁场浅表模型、深部模型、居里等温面埋深模型以及地下介质磁性结构模型。该成果发表于SCI期刊《Geomagnetism and Aeronomy》2023年第1期上。

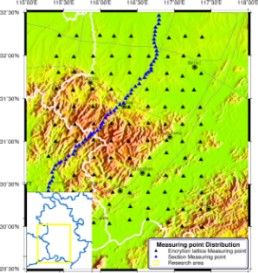

本文即通过大别山地区(115-118°E,29.5-32.5°N)岩石圈磁场的研究,分析该区域内地磁异常、磁化率结构与相关构造的关系。为了开展上述工作,本文作者于2016年在大别山造山带布设了108个地磁总强点阵测点(测点编号C001-C108)和60个地磁总强度剖面测点(测点编号P001-P060)(图1)。地磁总强度点阵以20km 为点距均匀覆盖于研究区内大别山造山带及郯庐断裂带两个构造单元上;地磁总强度剖面点距5km,NE走向,全长316km,跨区内肥西-韩摆渡(F4)、青山-晓天(F7)两条NW向断裂,与NE向土地岭-落儿岭断裂(F8)平行,该断裂是近几年“金寨小震群”的主要发震断裂(图2)。

为了分析东大别地区区域构造对岩石圈磁场及磁化率结构分布控制作用,安徽省地震局储飞工程师等通过对布设在研究区的108个地磁总强度测点和65个地磁剖面测点的磁测数据进行分解、反演获区研究区岩石圈磁场浅表模型、深部模型、居里等温面埋深模型以及地下介质磁性结构模型。该成果发表于SCI期刊《Geomagnetism and Aeronomy》2023年第1期上。

本文即通过大别山地区(115-118°E,29.5-32.5°N)岩石圈磁场的研究,分析该区域内地磁异常、磁化率结构与相关构造的关系。为了开展上述工作,本文作者于2016年在大别山造山带布设了108个地磁总强点阵测点(测点编号C001-C108)和60个地磁总强度剖面测点(测点编号P001-P060)(图1)。地磁总强度点阵以20km 为点距均匀覆盖于研究区内大别山造山带及郯庐断裂带两个构造单元上;地磁总强度剖面点距5km,NE走向,全长316km,跨区内肥西-韩摆渡(F4)、青山-晓天(F7)两条NW向断裂,与NE向土地岭-落儿岭断裂(F8)平行,该断裂是近几年“金寨小震群”的主要发震断裂(图2)。

图1 地磁点阵及剖面测点分布 图2 研究区区域构造分布

地面观测数据(2016年3-8月完成观测)使用质子旋进仪GSM-19T进行总强度观测,仪器采样率为3-6″,采样精度0.2nT。数据处理流程为:日变通化改正-长期变改正-主磁场剥离及位场分离-地下磁化率结构反演,其中日变通化采用蒙城台地磁分数据,主磁场采用IGRF-13全球主磁场模型。

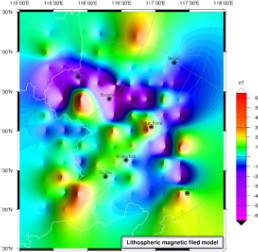

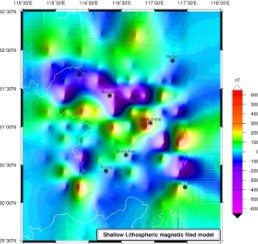

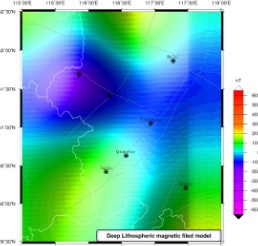

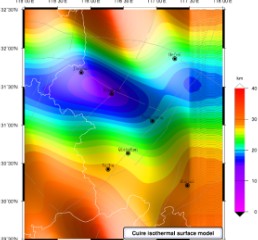

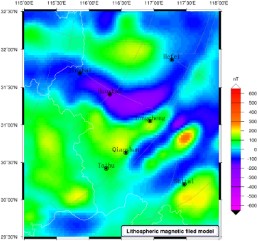

岩石圈磁场(LMF模型,图3)而言,在肥西-韩摆渡断裂(F4)以北展布于豫皖之间的江淮台隆为明显的正异常区域,且局部呈高梯度带,该部分正异常由霍丘群变质岩系引起;北淮阳褶皱带,岩石圈磁场呈巨大的负异常区域,该负异常为区内发育的槽相变质岩系引起。郯庐带在岩石圈磁场中具体表现为正异常狭长条带,其反映了挤压变质岩带、火山岩及基底冲断带的分布特征。江淮台隆构造浅表磁场(图4)显示该区域为一条连续的正异常条带。区内与之相关的为肥中断裂(F1)及阜阳深断裂(F2),浅表未断而在岩石圈整体磁场出现间断,说明这两条断裂为隐伏断裂,且切割较深。北淮阳褶皱带与大别山隆起带的交界处,浅表磁场呈东西向正异常条带,与岩石圈磁场的低磁性有较大区别。由此可见两个二级构造单元的分界线青山-晓天断裂控制了岩石圈磁场的分布。在深部磁场结构中(图5)大别山隆起带,为区域正异常团块,该隆起主要由浅-中深变质岩组成,其原岩为一套强磁性巨厚的基性、中性、酸性火山岩系建造。下扬子台坳体现磁场正异常主要与区内印支及燕山期强烈的岩浆活动有关。研究区居里等温面分布模型(图6)可以看出,居里面呈南北深中间低的特征。居里面的上隆与下坳呈条带状分布,其中有两个比较明显的下坳区,一个是位于江淮台隆的东西向延伸的上隆带,其在颍上-霍邱凹陷区达到下坳极大值35km左右;另一个在大别山隆起带,下坳条带呈NW向展布;而北淮阳褶皱带是一条整体的NW向相对上隆条带,推测与该地槽褶皱系在晚太古系有大量超基性-基性-中酸性火山岩喷发有关。

图3 岩石圈磁场模型 图4 岩石圈磁场浅表模型(0-10Km)

图5 岩石圈磁场深部模型(10-30km) 图6 居里等温面模型

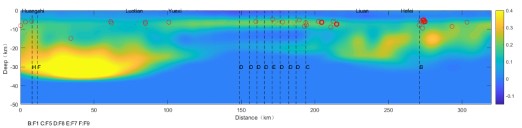

地下磁化率构造模型(图7)总体表现为两头高中间低的特征,与岩石圈磁场曲线具有较好的相关性。可分三段来解释该剖面磁化率结构模型,第一段从起点至100km处,磁性构造横向分布均匀,纵向分布由上到下可分为三层,磁性构造特征与北大别穹窿地质结构分布有较好的对应关系。剖面100-200Km段,磁性差异层交替出现居里面隆起区段,且以以青山-晓天断裂(F7)为隆起的分界线,断裂南北为大幅隆起,而以北为小幅下降,该磁性构造反映了以青山-晓天断裂(F7)附近的韧性剪切形变带,各磁性层代表了佛子岭群、庐镇关群等变质岩系和岩浆岩侵入体。剖面北段200-316km,受肥中断裂(F1)控制,在断裂处出现了强磁块体横向分布的阻断弱磁性基底由南向北小幅抬升,磁性构造与合肥盆地地质构造相一致。

图7 地磁剖面地下磁化率结构模型

通过与另一个全球磁场模型EMAG2V3(图8)进行对比,对比可以看出,LMF模型对研究区磁异常的细节刻画的更加清晰。比如郯庐断裂带,在LMF模型中可以甄别出一条北东向正异常条带,但在EMAG2中则表现的不明显。另外肥西-韩摆渡断裂(F4)与郯庐带交汇处,在LMF上可清晰的辨别出因断层控制造成的错段,但在EMAG2上这个错段的位置向北偏差。另外, LMF模型平均标准差为0.15nT,而EMAG2模型在东亚地区误差最大可达±167nT。

图8 EMAG2V3全球主磁场模型

文献引用:

Fei Chu, L., Xiao, Sun, H., Huang, X., Xu, R., & Xiao, W. (2023). Analysis of Magnetic Field Distribution and Magnetic Susceptibility of the Lithosphere in East Dabie Region, China: Relationship to Crustal Structures[J]. Geomagnetism and Aeronomy, 63, 76-92. https://doi.org/10.1134/s0016793222100061